自然界で最も低密度の液体を発見 〜 2次元ヘリウム3の自己凝縮 〜

質量が小さく量子性の高い粒子からなる物質は、絶対零度でも固化せず液体や気体にとどまる可能性があり、量子液体・量子気体とよばれます。これまで、現実の系の中で基底状態が気体となる唯一の物質と考えられてきたのは、ヘリウム3原子を2次元空間に閉じ込めた系でした。ところが今回、私たちは、グラファイト表面にヘリウム3の単原子層膜を吸着させた系の熱容量を絶対零度まで千分の2ケルビンの超低温度まで測定し、この系がこれまで知られるどの液体よりも低密度の液体相を形成することを発見しました。これは、従来の理論予測を覆す実験結果であり、理論の再検討あるいは新たな理論の構築を迫る成果です。自然界には固体中の電子系、原子核、中性子星など多様な量子流体が存在しますが、気相─液相転移を詳細に実験研究できる物質は、いまのところ液体ヘリウムに限られます。今回、その制御パラメータに次元性が加わったことで、量子流体のより深い理解につながると期待されます。将来、電子の気相─液相転移を制御したエレクトロニクスが出現する日が来るかも知れません。

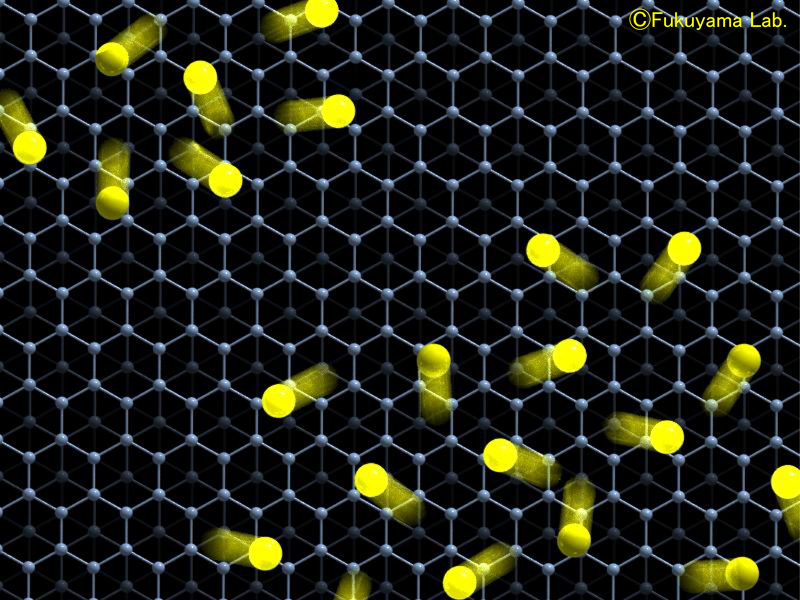

物質は一般に、十分高温で構成粒子が自由に動き回る気体となり、低温では粒子間引力のためにまず密度が高い液体となり、より低温になると自由な運動をやめて固体となります。ところが、質量が小さく引力も弱いヘリウム原子(4He)の場合、ハイゼンベルクの不確定性原理のため、絶対零度でも液体のまま固化しません。このような液体を量子液体とよび、超流動現象など驚くべき性質をもっています。では、絶対零度でも真の安定状態として気体にとどまる量子気体は存在するでしょうか?その唯一の候補と考えられてきた物質が、ヘリウム3原子(3He)を2次元空間に閉じ込めた系(以下、2次元ヘリウム3)です。風船につめる通常のヘリウム4より原子核の中性子が1つ少ないヘリウム3はより軽いし、空間次元が下がると量子ゆらぎが増す一方、周囲の原子数が減って引力も弱くなるからです。 私たちのグループは、まずグラファイト表面にヘリウム3の単原子層膜を吸着させることで2次元ヘリウム3系を作りました。次に、これを絶対零度に近い2 mK(mKは千分の1ケルビン)まで冷却して熱容量を詳しく測定したところ、従来の理論予測と異なり、この系が超低温下で非常に希薄な液体に自己凝縮することを発見しました。ヘリウム3はフェルミ─ディラック統計に従うフェルミ粒子なので、その気体または液体の熱容量は十分低温で温度に比例します(図1(a))。さらに、2次元のフェルミ粒子系の場合、その比例係数(ガンマ係数とよぶ)が粒子の面密度に依らず、系の面積と粒子の有効質量だけに比例するというユニークな性質があります。そのため系を希薄にしてゆくと、有効質量は裸のヘリウム3原子質量に近づくので、ガンマ係数は一定値に近づくはずです(図1(b)の一点鎖線)。ところが実験データは面密度0.6 nm-2(1平方ナノメートルあたり原子0.6個)以下で鋭角的に折れ曲がり、ガンマ係数は原点に向かって直線的に減少しています(図1(b))。これは系が臨界密度0.6 nm-2をもつ量子液体と密度がほとんどゼロに近い量子気体に相分離することを意味しており、絶対零度ではすべてのヘリウム3が単原子層の “水たまり(パドル)”状に自己凝縮し、それ以外の基板表面は真空となることが分かったのです(図2)。 図1:(a) グラファイト表面の2次元空間に閉じ込められたヘリウム3の熱容量の測定結果。図中の数字は試料の面密度(単位はnm-2)。(b) 熱容量の温度に対する比例係数(ガンマ係数)の面密度依存性。図中の破線は、ヘリウム3原子が吸着基板全体に拡がって運動しているときに期待される振る舞い。挿入図は、試料をグラファイト基底面と平行な方向から見たときのイメージ図。

この現象は、(1) グラファイト表面に直接吸着したヘリウム3単原子層膜(図2)、(2)グラファイト表面とヘリウム3単原子層膜の間に高密度の単原子層固体ヘリウム4を挿入した場合(図3)、(3)さらに単原子層固体ヘリウム3も挿入した場合、のいずれの系でも観測され、臨界密度もほぼ同じ(0.8、0.6、0.9 nm-2)だったことから、私たちはこれがヘリウム3を2次元空間に閉じ込めたときの普遍的な性質であると結論しました。観測されたパドルは驚くほど希薄で、その平均粒子間距離(1.4 nm)は3次元の液体ヘリウム3の3倍以上です。これを3次元の質量密度に換算するとわずか0.002 g/cm3となり、これまで自然界で知られるもっとも低密度の液体水素(H2)の1/30と桁違いに小さいのです。2次元ヘリウム3は超低温度で、ほとんど気体といってよいほど希薄で束縛力の弱い量子液体に液化することが分かりました。 従来の研究では、パドル形成を観測したと主張するグループと観測しなかったと報告するグループがあって状況は混沌としていました。しかし、それらの実験の多くでは、2次元性が良くない多孔質の吸着基板が使われていたこと、数原子層の超流動ヘリウム4薄膜の上に“浮かんだ”ヘリウム3系であったため、必ずしも純粋な2次元ヘリウム3の気相─液相転移を議論できるものではありませんでした。そうした系では、同位体間の相分離の効果が無視できなかったり、超流動ヘリウム4薄膜の膜厚変化を媒介とした間接的な引力が二つのヘリウム3原子間に働くことも理論的に予想されているからです(注)。本研究では、原子スケールで平坦な表面をもつグラファイト基板を使用したことと、それでも残存する基板の不均一効果の除去に成功したことで、今回の発見につながりました。 この実験結果は従来の理論計算の予想を覆すものです。フェルミ粒子の多体系を正確に理論的に扱うのは現代物理学の難問の一つですから、本研究はその発展を促す一つの契機になるでしょう。この液体を結びつけている力はごく弱いので、より精度の高い理論計算の試金石になります。一方、もう一つ別の可能性もあり得ます。それは、グラファイト表面に特有な未知の間接引力がヘリウム3原子間に働いており、これが自己凝縮の隠れた原因になっているという考えです(注1)。しかし、グラファイト表面を固体ヘリウムの1および2原子層で覆った場合と覆わなかった場合で同じ実験結果が得られたという事実は、これと矛盾するように見えます。その謎解きは今後の研究にかかっています。まずは、80 mK以上1 K以下と予測される気液相転移の臨界温度(つまり一番高い沸点)を直接観測するのが私たちの次の重要課題です。 私たちが研究している2次元ヘリウム3は、同じように2次元空間に閉じ込められたフェルミ粒子系である高温超伝導体(2次元強相関電子系とよばれる)のメカニズムの解明や、将来のさらなる高温超伝導あるいは高温超流動発見に向けた指導原理のヒントを与えてくれる格好のモデル物質です(注1)。自然界には液体ヘリウムの他に、金属中の伝導電子系、半導体中の励起子系、レーザー冷却した準安定な希薄原子気体、原子核、クオーク・グルオン・プラズマ、中性子星など多くの量子流体があります。いまのところ量子気体─量子液体の相転移を詳細に研究できるのは液体ヘリウムだけですから、その研究は今後も私たちの自然への理解をいっそう豊かなものにしてくれるに違いありません。現代社会を支えるエレクトロニクスは、半導体の結晶格子(正の電荷を帯びたジャングルジムのようなもの)の中に閉じ込められた電子(フェルミ粒子)の量子気体と考えることができます。このような身近な物質系でも、まだ過渡的な現象ではありますが、気相─液相転移の研究が始まっています。理論の発展を通じて、こうした分野へも液体ヘリウムの研究は役立ちます。 (注1) 2次元ヘリウム3は、もっと低温で特異な超流動状態に入ることが理論的に期待されています。一般に、フェルミ粒子系の超流動は、2つのフェルミ粒子が何らかの引力のもとでクーパー対を作り、それがボース・アインシュタイン凝縮することで生じます。金属中の電子もこのメカニズムで超伝導になります(電荷をもつ粒子の場合は超伝導、もたいない場合は超流動とよびますが、基本的には同じ現象)。3次元の液体ヘリウム3の場合、3 mK以下という超低温度で異方的BCS状態とよばれる新しいタイプの超流動状態に入ることが1972年に発見され(超流動ヘリウム3)、1996年にノーベル物理学賞が与えられました。それでは、2次元の液体ヘリウム3はどのような超流動状態に入るのか?これはいま私たちがもっとも興味をもって進めている研究テーマの一つです。この系は物質表面にヘリウム3原子を吸着させて作るので、物質の種類を変えたり、その間に異種の原子層や分子層を挿入することで、ヘリウム3原子同士の間接的な引力を幅広く制御できる点が3次元の液体ヘリウム3と異なるユニークな点です。今回の私たちの研究で、純粋な2次元系でも液体に凝集するだけの引力があることが分かったので、これに間接的な引力を積極的に付加することで、近い将来、2次元ヘリウム3の超流動相が姿をみせてくれるかも知れません。それがどんな新奇な性質をもつのか?いまから楽しみでなりません。 |

概要

概要